La Tradition

10Aug

Pour la doctrine catholique traditionnelle, la sainte Tradition est la source première de la Révélation, fondant les saintes Ecritures dont le canon nous est donné par notre mère la sainte Eglise romaine. Cette Tradition est constitutive de notre foi.

Pour les modernistes, la Tradition est uniquement interprétative de la révélation qui est uniquement dans les saintes Ecritures. L’absurdité de cette position est révélée par l’histoire : avant d’écrire, les apôtres et évangélistes ont enseigné par

oral. Donc la révélation divine a d’abord été enseignée de vive voix, avant d’être consignée par écrit.

De foi divine et catholique sont à croire toutes les vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu, contenues dans les Ecritures ou la Tradition. Concile VATICAN Ier, Denzinger B. 1792.

Article de l'abbé Boulanger dans La doctrine catholique :

A. DÉFINITION

Le mot Tradition a un double sens.

1° Dans son sens large la tradition c’est l'ensemble des vérités révélées par Dieu et transmises jusqu'à nous soit par écrit, soit de vive voix.

2. Dans son sens strict et comme le mot est ici entendu, la tradition comprend les vérités enseignées par Jésus-Christ et les Apôtres et transmises d'âge en âge par une autre voie que l’Écriture Sainte.

B. SES CARACTÈRES.

a) La Tradition est antérieure à l'Écriture Sainte. La catéchèse a été le premier et le principal mode d'enseignement employé par les Apôtres ; ce n'est que dans des occasions exceptionnelles que ces derniers ont envoyé des instructions écrites aux églises qu'ils avaient fondées : toutes les Épîtres de saint Paul sont des écrits de circonstance. L'Évangile lui-même a été prêché tout d'abord ; il n'a été écrit que par la suite. En cela les Apôtres ne faisaient du reste que se conformer à l'ordre de leur Divin Maître. Jésus leur avait dit, en effet : « Allez, enseignez toutes les nations » (Mat., XXVIII, 19), et non : « Allez, écrivez ce que je vous ai appris, et que vos écrits servent à instruire les autres »)

b) La Tradition a donc un champ plus étendu que l'Écriture Sainte. En terminant son Évangile, saint Jean nous avertit qu' « il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites ; si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'il faudrait écrire. » (Jean, XXI, 25).

c) La Tradition est une source de la Révélation, distincte de l'Écriture Sainte et qui mérite la même foi. Art. de foi défini par le concile de Trente, puis par le concile du Vatican, Const. de Fide, chap. II. Ce n'est pas là, du reste, un dogme nouveau : la tradition a toujours été, dans l'Église, la première règle de foi. La preuve en est dans ces témoignage de saint Paul : 1°. « Mes frères, écrit-il aux Thessaloniciens, soyez fermes et gardez les traditions que vous avez apprises, soit par nos discours, soit par notre lettre. » (II Thess., II, 15). 2°. « Les enseignements que tu as reçus de moi, en présence de nombreux témoins, écrit-il à Timothée, confie les à des hommes sûrs qui soient capables d'en instruire d'autres. » (II Tim., II, 2). Au IIIème siècle, Origène répondait déjà aux hérétiques de son temps : « Que les hérétiques allèguent les Écritures, nous ne devons pas ajouter foi à leurs paroles, ni nous écarter de la tradition primitive de l'Église, ni croire autre chose que ce qui a été transmis par succession dans l'Église de Dieu. » C'est donc une erreur de prétendre, comme les Protestants, que les Écritures seules contiennent le dépôt de la Révélation.

Il y a, en effet, des dogmes qui n'ont pas d'autres sources que la Tradition: tel est, par exemple, le dogme qu'on ne peut recevoir aucun sacrement sans avoir été régénéré par le baptême, dont la source se trouve dans la 1ère Apologie de S. Justin et dont on ne rencontre aucune trace dans les Écritures. De même, beaucoup de croyances et de pratiques nous viennent de la Tradition ainsi l’Assomption de la Sainte Vierge [définie par le pape Pie XII en 1950], le signe de la Croix, l'eau bénite, la nécessité du baptême pour les enfants, l'observation du dimanche, etc.

C. SES PRINCIPAUX CANAUX

La Tradition se trouve consignée :

1°. dans les symboles et les professions de foi, les définitions des conciles, les Actes des papes (bulles, encycliques, décisions des congrégations romaines authentifiées par le pape),

2°. dans les écrits des Pères de l'Église, qui sont comme des échos des croyances de leur temps,

3°. dans la pratique générale et constante de l'Église,

4°. dans la liturgie [de toujours], qui contient les prières et les rites touchant le culte public et l'administration des sacrements.

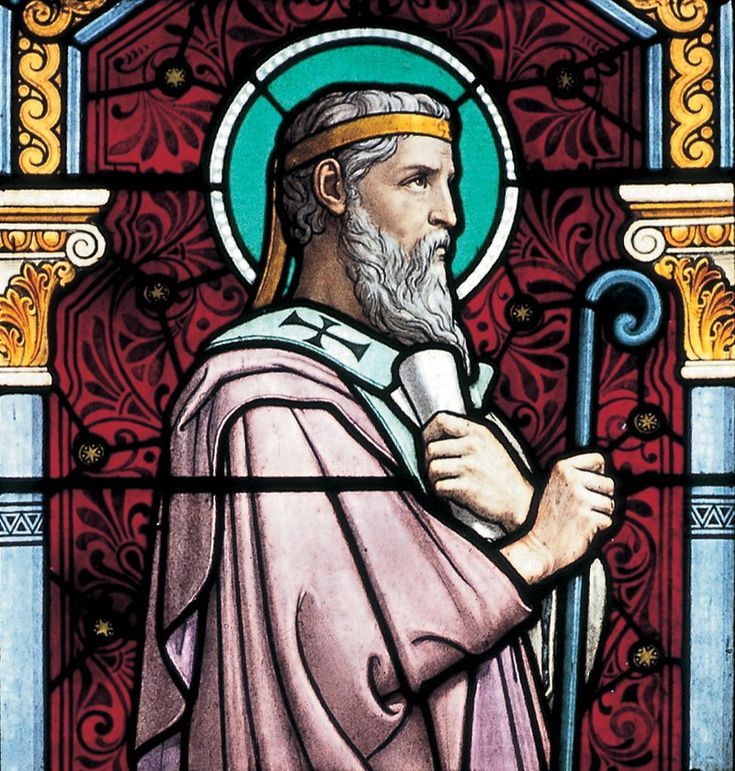

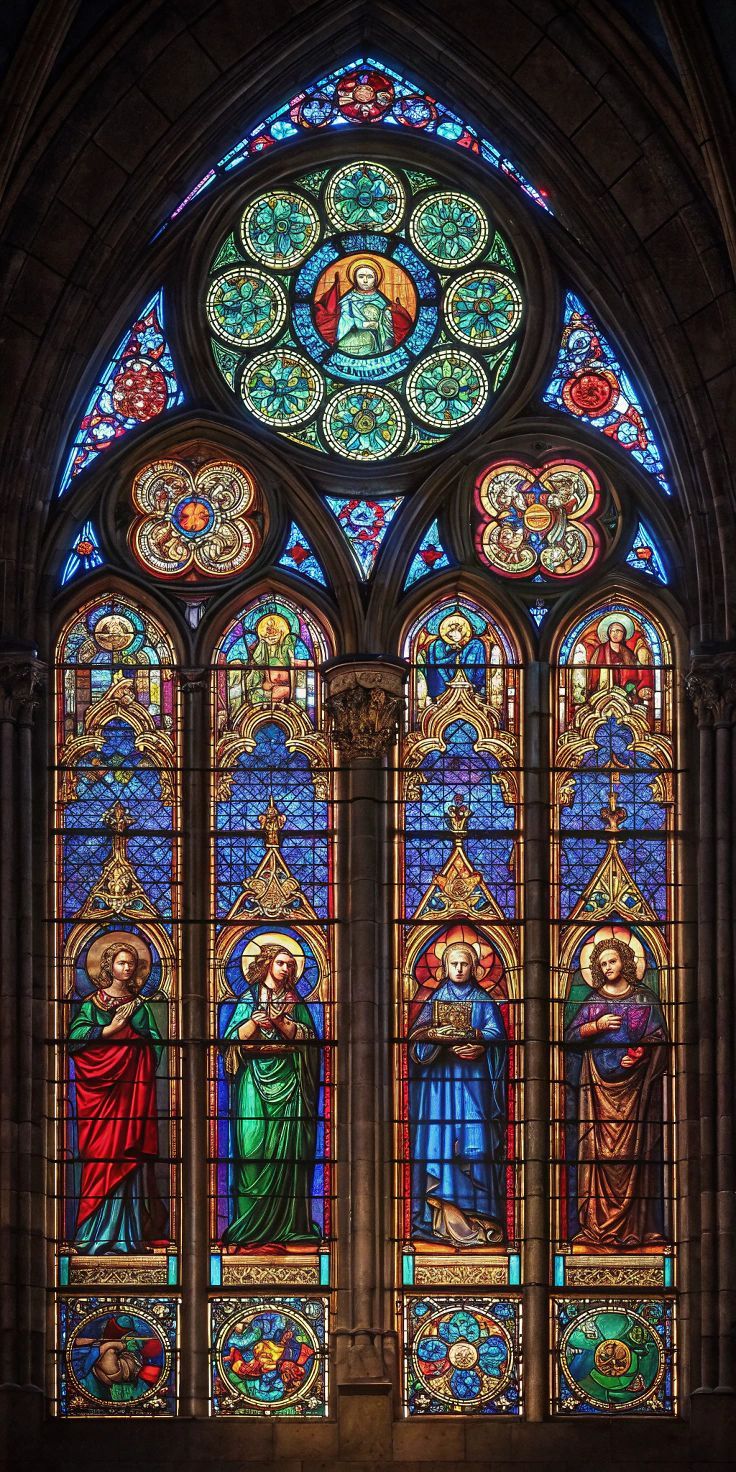

5°. Elle apparaît aussi dans les Actes des martyrs et dans les monuments de l'art chrétien : dans les inscriptions, dans les peintures des Catacombes qui, par exemple, retracent souvent l'acte du culte eucharistique.

Remarque : La Tradition, comme l'Écriture Sainte, a pour interprètes et pour organes infaillibles, soit le Pape seul, soit les Évêques réunis en Concile général, soit même les Évêques dispersés et unis au Pape. D’où il suit que le magistère, ou enseignement de l'Église, est la règle prochaine de notre foi, l'Écriture Sainte et la Tradition n'en sont que la règle éloignée ; autrement dit, chaque fidèle tient son symbole, ses croyances, immédiatement de l'Église, et médiatement, de l'Écriture et de la Tradition.

A consulter : étude du Père Emmanuel-Marie o.p., Le Sel de la terre n°55, p.16-38 ; Cardinal Billot s.j. Tradition et modernisme, traduction et réédition, Courrier de Rome, Versailles, 2007.

Citations de pères de l'Eglise :

Saint Jean Chrysostome

« Par là, il est clair que les apôtres n’ont pas transmis tout par lettres, mais qu’ils ont transmis beaucoup de choses même sans écrits et ces vérités sont aussi dignes de foi. Aussi devons-nous estimer que la tradition de l’Église est digne de foi : c’est la tradition, il ne faut chercher rien de plus. »

Patrologie grecque, 62/488, Sur la 2e épitre aux Thessaloniciens, homélie IV, n°2.

"Les apôtres nous ont laissé de nombreuses traditions non écrites. "

Patrologie grecque, 60/15, In Acta, homélie I, n°1

Saint Cyrille d’Alexandrie

« Les traditions évangéliques sont sources de vérité révélée. »

Patrologie grecque, 74/893 CD.

« Les nestoriens corrompent la foi qui nous a été transmise ; ils font usage de termes suggérés par le dragon infernal qui leur communique son venin et leur apprend à mépriser non seulement la tradition de ceux qui ont été chargés d’enseigner les saint mystères au monde, mais encore l’Ecriture elle-même, introduisant selon leur bon plaisir des doctrines nouvelles et niant la maternité divine de la sainte Vierge. »

Quod unus sit Christus, Patrologie grecque, 75/1257 BC.

Théodoret

La tradition est "l’enseignement dogmatique des apôtres, conservé intact jusqu’à ce jour et qui nous est transmis non seulement par les prophètes et les apôtres, mais encore par tous les interprètes qui se sont succédé : Ignace, Eustathe, Athanase, Basile, Grégoire, Jean et les autres lumières du monde chrétien et avant tout par les Pères réunis à Nicée, dont nous conservons intacte la profession de foi, comme un héritage paternel. "

Lettre 89, Patrologie grecque, 83/1284C.

Saint Jean Damascène

« Les apôtres nous ont transmis beaucoup de choses qui n’ont pas été écrites. »

De la foi droite, livre 4, chap. 12, PG 94/1136B.

« Celui qui ne croit pas selon la tradition de l’Église catholique, celui-là est un infidèle. » De la foi droite, livre 4, chap. 10, PG 94/1128A. Il se fonde sur la tradition pour fonder la croyance à l’assomption de Notre Dame.

Patrologie grecque, 96/748.

Saint Hilaire

Il faut retenir « la foi que nous avons reçue des prophètes, que Dieu le Père nous a enseignée par le Christ Notre Seigneur et le Saint Esprit, que nous avons reçue dans les évangiles et par les apôtres et qui, par la tradition des Pères, selon la succession apostolique, s’est conservée jusqu’au concile de Nicée, réuni contre l’hérésie des temps actuels. »

Patrologie latine, 10/697AB.

Résumé :

La Tradition a pour objet les traditions, soit les vérités transmises autrement que dans les Saintes Ecritures, oralement par les apôtres puis transmises par les Pères de l’Eglise, la liturgie, les docteurs catholiques, …

Seul le magistère de l’Eglise peut affirmer l’origine divine d’une tradition car seule l’autorité de l’Eglise peut nous manifester la prédication de l’Eglise. En effet, le dépôt de la Révélation a été confié à l’Eglise pour le garder fidèlement et le déclarer infailliblement.

La Tradition comme règle de la foi possède sur la Sainte Ecriture une triple priorité :

1.De temps, de par son antiquité : les Apôtres ont commencé par prêcher ;

2.De compréhension, de par sa plénitude, étant elle-même à l’origine de l’Ecriture sainte, la Tradition contient toutes les vérités révélées par Dieu ;

3. De logique de par sa suffisance, la Tradition n’a pas besoin des Ecritures pour fonder son autorité divine, au contraire c’est elle qui donne la liste des livres inspirés par Dieu et qui permet d’en connaître le sens authentique.

Dans son évangile, saint Jean (21,25) mentionne que tout ce qu’a fait Notre Seigneur ne peut être écrit.Comme notre foi est immuable, la Tradition ne peut admettre un progrès qui modifie le sens de la vérité qu’elle propose à croire.

Le vrai progrès est dans l’intelligence et la formulation du dogme, par exemple

les termes « consubstantiel », « transsubstantiation » ont été forgés par les conciles pour affirmer de façon plus précise ce qui était déjà cru auparavant, mais était attaqué par des erreurs. Nous passons d’une foi implicite à une foi plus explicite des mystères.

Joseph de Maistre parle de la tradition dans Du Pape, l.1, c.1 : « L’Eglise (…) si l’on en vient à contester quelque dogme (…) cherche les fondements du dogme mis en problème ; elle interroge la tradition ; elle crée des mots surtout (…) qui sont devenus nécessaires pour caractériser le dogme et mettre entre les novateurs et nous une barrière éternelle. »

Commentaires