L’œuvre de Monseigneur Marcel Lefebvre

10Aug

BIOGRAPHIE

Famille et enfance

Marcel Lefebvre naquit le 29 novembre 1905 à Tourcoing dans une famille d’industriels du Nord de la France.

Il est le troisième d’une fratrie de huit enfants, dont cinq se consacreront à Dieu : René et Marcel, prêtres et missionnaires, Jeanne, religieuse de Marie Réparatrice, Bernadette, Sœur du Saint-Esprit, et Christiane, carmélite. Le père du futur Mgr Lefebvre, René Lefebvre, arrêté en 1941 par la Gestapo pour ses activités dans la résistance mourra en février 1944 au bagne nazi de Sonneburg, le chapelet à la main, victime des mauvais traitements.

La mère de famille, Gabrielle Lefebvre, issue elle aussi du patronat du Nord, est Tertiaire franciscaine, infirmière de la Croix Rouge ; elle sait unir les œuvres à la vie intérieure, offrant à Dieu ses peines comme ses succès. Elle décédera saintement en 1938.

Vers le sacerdoce

Il fut élève de l’institution libre du Sacré-Cœur avant d’entrer au Séminaire français de Rome en 1923, alors que l’institution était dirigée par le père Henri Le Floch, de la Cogrégation des Pères du Saint Esprit.

Ce religieux avait à cœur de regarder les évènements du monde à la lumière de l’enseignement des SouverainsPontifes sur la cité catholique et le Christ Roi, en apprenant à ses séminaristes à éviter les erreurs modernes du libéralisme, du socialisme, du communisme ou encore du modernisme.

À son retour de la Ville Éternelle, il était docteur en philosophie et en théologie. Il fut ordonné prêtre le 21 septembre 1929 à la chapelle du Sacré Cœur de la rue Royale à Lille par Mgr Liénart et deux autres évêques. Mgr Lefebvre et Mgr Liénart étaient des cousins issus de germains à la huitième génération en lignée de LEPOUTRE Jean (1630-1702) et DELEBECQUE Marie (1638-1704).

Vie religieuse….en Afrique

Ayant émis sa profession religieuse le 8 septembre 1932, le 12 novembre de la même année il s’embarque pour Libreville (Gabon) où il est nommé professeur au séminaire, poste qu’il occupera jusqu’en 1934, date à laquelle il se verra confier la responsabilité de directeur jusqu’en 1938. A cette date, souffrant de paludisme et absolument épuisé, il est envoyé « se reposer en brousse ».

De 1938 à 1945, le Père Marcel est supérieur de diverses missions au Gabon. Il y montre un grand sens de l’organisation, et se révèle excellent administrateur, attentif à moderniser les installations pour faciliter la tâche de tous : il fait ainsi installer groupes électrogènes, machines, eau courante…

Directeur de Scolasticat

Il fut nommé en 1945 supérieur du scolasticat des spiritains à Mortain en Normandie, où il entreprit de résumer la formation spirituelle sur trois années en partant de l’homme pécheur, de sa chute et de ses blessures, de la restauration opérée par Notre Seigneur par sa rédemption et satisfaction vicaire, et de l’œuvre des sacrements, de l’Eglise et des vertus pour accéder à l’état de justice.

De nouveau l’Afrique

Le 12 juin 1947, il fut nommé vicaire apostolique de Dakar et évêque titulaire d’Anthedon. Il fut sacré évêque le 18 septembre suivant.

Il fait aussitôt la visite de son vicariat, situé autour du Cap vert, à la pointe Ouest de l’Afrique. C’est un pays semi désertique qui contraste avec le Gabon. Cinquante mille catholiques répartis entre la ville de Dakar et les villages du littoral, avec des missions à l’intérieur du Sénégal, sont confrontés à un million et demi de musulmans. Mgr Lefebvre doit faire face à une situation toute nouvelle pour lui. Pendant la guerre, son prédécesseur Mgr Grimault a maintenu tant bien que mal les postes existants, mais une remise en ordre est nécessaire, et il faut relancer la mission parmi les païens.

Alors que Mgr Lefebvre se demande comment relancer la mission moribonde en pays païen, voici que se produit la soudaine percée tant attendue en pays Sérère. L’évêque obtient aussitôt un renfort de missionnaires. Pour faire immédiatement barrage à l’islam qui, venant du Nord, déferle sur les contrées animistes, il approuve et appuie le « zèle inventif et ingénieux » d’un de ses pères : fonder pour les païens, encore polygames mais favorables à l’Eglise, une association appelée ‘Fog Ola’ : Les Amis des chrétiens, avec carte d’identité et promesse de se faire baptiser avant la mort. Ce sera un succès. Ces gens, sans être encore chrétiens, seront tous reliés à l’Eglise. Quant aux jeunes, ils seront catéchisés, baptisés, mariés, et l’Eglise s’implantera dans le Sine et le Selloum.

En ville, il faut bâtir de nouvelles églises. A son arrivée, Marcel Lefebvre a trouvé à Dakar deux paroisses et trois églises ; à son successeur, il laissera neuf paroisses et treize églises.

Autre chantier, couronné de succès : le collège de garçons, construit dans les dunes de Hann, aux portes de la capitale. D’emblée il est conçu pour recevoir 700 élèves : son but est de préparer une élite de jeunes catholiques pour ce pays musulman qui va prochainement accéder à l’indépendance. Certes, avec les chefs religieux musulmans, l’évêque se montre respectueux et cordial, mais l’Islam n’en demeure pas moins un carcan, et l’Eglise se doit d’apporter la vraie liberté, celle des enfants de Dieu.

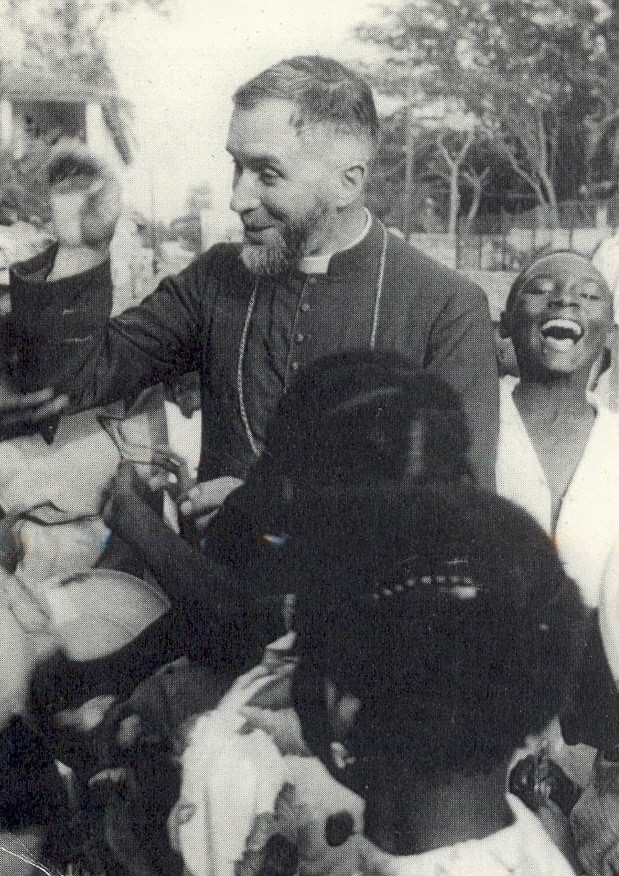

En 1948, Pie XII le nomme délégué apostolique pour l’Afrique noire francophone, c’est-à-dire l’équivalent d’un nonce apostolique. En outre, le délégué devant avoir le rang d’archevêque, Mgr Lefebvre était nommé archevêque titulaire d’Arcadiopolis in Europa le 22 septembre. Il était représentant du pape dans un diocèse, 26 vicariats et 17 préfectures apostoliques, sur un territoire s’étendant du Maroc et du Sahara à Madagascar et à la Réunion en passant par l’AOF, le Cameroun français, l’AEF et la Somalie, soit une population catholique de plus de deux millions de fidèles. Il y accomplit une grande œuvre de développement des paroisses, des écoles, des dispensaires, se dépensant sans compter pour l’apostolat auprès des Africains.

Quelques années plus tard, le 14 septembre 1955, il fut intronisé premier archevêque de Dakar. Pie XII dira un jour à un visiteur, M. Winckler : « Vous avez vu cet homme qui vient de sortir de chez moi ? C’est Mgr Lefebvre, le meilleur de mes délégués apostoliques ».

Après l’élection de Jean XXIII, il est relevé de sa charge de délégué apostolique, mais reste archevêque de Dakar. Président de la Conférence épiscopale de l’Ouest africain, il est appelé le 5 juin 1960 à siéger à la Commission centrale préparatoire du Concile en préparation. Le 15 novembre 1960 le pape le nomme Assistant au Trône pontifical. Mais sa franchise inflexible pour défendre l’enseignement des papes et dénoncer le « socialisme croyant » du président Senghor lui vaut la colère de ce dernier et contribua sans doute à hâter sa démission, souhaitée (silencieusement) par Rome. Mgr Lefebvre quitte l’Afrique après y avoir organisé 21 nouveaux diocèses.

Retour en France

Le 23 janvier 1962, il fut transféré au siège épiscopal de Tulle, alors que sa charge précédente le faisant pressentir pour un diocèse comme Albi, mais déjà les évêques français ne l'appréciaient pas à cause de ses positions traditionnelles, affichées par son soutien à la Cité Catholique, en préfaçant leur maître-livre, Pour qu’Il règne.

A Tulle, la situation était sombre, les vocations en baisse, la pratique aussi, les prêtres vivaient dans la misère et se décourageaient. Monseigneur Lefebvre envisagea des mesures énergiques, remonta le courage de ses prêtres, les visitant et les soutenant. Il fut très impressionné par la différence qu’il put constater entre la mission florissante qu’il quittait et la désolation qu’il trouvait en France.

Six mois plus tard, le 26 juillet 1962, il fut élu Supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit. Le 11 août suivant, il démissionna de sa charge à Tulle et fut nommé archevêque titulaire de Synnada in Phrygia.

Le deuxième concile du Vatican

Durant le concile, devant l’importance prise par les thèses modernistes, soutenues par un véritable lobby, préparé et organisé, il sera à l’origine avec quelques autres évêques du Coetus internationalis Patrum dont il sera le président. Il fait la connaissance de Mgr de Antonio de Castro Mayer, évêque de Campos au Brésil, qui participera au Coetus. Par son combat au sein du Coetus et par ses interventions, il lutte contre l’influence moderniste qui s’étend sur le concile, mais les résultats seront insuffisants. Comme supérieur général des Spiritains, il lutte contre le relâchement et les déviations théologiques, malheureusement encore sans un succès complet, car les hommes qu’il met en place ne sont pas toujours dignes de sa confiance. Il réforme l’organisation de la congrégation, transfère la maison mère à Rome, sillonne le monde pour visiter les maisons, encourager et organiser.

Après le concile, il refusa la modification de la règle des Spiritains et démissionna de sa charge de supérieur

général le 29 octobre 1968.

Ecône et la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X

En 1970, à la demande de plusieurs séminaristes français, désireux d’une vaie formation sacerdotale alors que la subversion dans les séminaires les détruisait, il fonda la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) et un séminaire international à Écône dans le Valais, en Suisse. Basé sur l’enseignement de saint Thomas, des Pères de l’Eglise, des conciles dogmatiques, de mille neuf cent trente ans de papes traditionnels de saint Pierre à Pie XII, abreuvés à la piété de la liturgie romaine traditionnelle, ses séminaristes seront ces prêtres dont le peuple chrétien a tant besoin pour se sanctifier. L’abbé La Praz offrira un merveilleux exemple de prêtre zélé et saint, rempli de doctrine et de piété.

Le 21 novembre 1974, suite à la visite scandaleuse de deux visiteurs de Rome, il publia sa déclaration de fidélité à la Rome éternelle.

Première condamnation de la Rome conciliaire…mais la Tradition continue

Mgr Lefebvre est convoqué à Rome pour un « entretien », en fait il s’agit d’une mise en accusation. Le 6 mai, la Fraternité est illégitimement « supprimée ». Mgr Lefebvre fait alors appel auprès de la Signature apostolique, mais cet appel est bloqué par le cardinal Jean Villot, Secrétaire d’État. Dans le calme et dans la paix, face à ce déni de justice, le prélat décide de poursuivre son œuvre considérant que la Fraternité continue à exister, sa suppression étant irrégulière et en tous cas injuste.

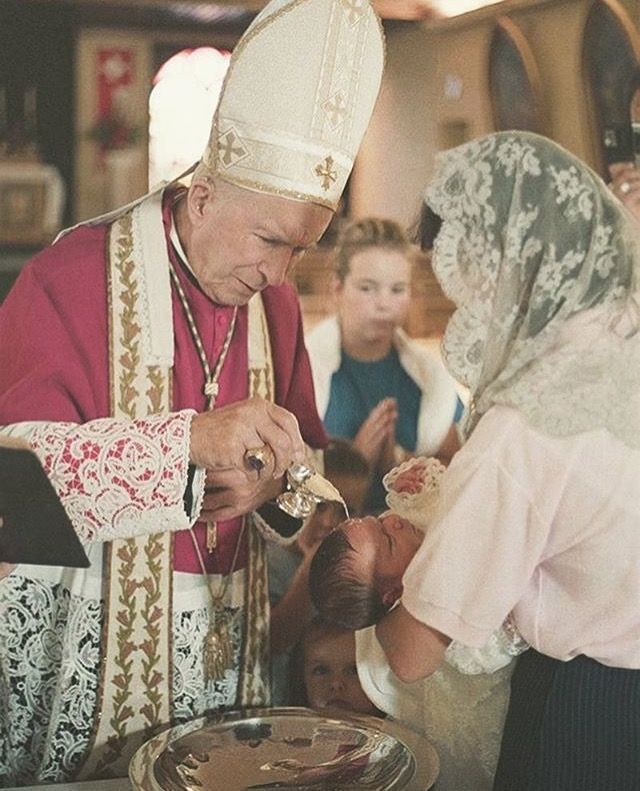

Le 29 juin 1976, passant outre aux menaces de Rome, estimant que le combat qu’il mène est fondamental pour la défense de la messe et de la foi, Mgr Lefebvre ordonne 13 prêtres et 14 sous-diacres sans lettres dimissoires. Il est frappé de suspens a divinis qui devrait le priver de l’exercice de tout acte sacramentel, lui interdisant de conférer les sacrements…dans la forme conciliaire, que précisément il refusait de célébrer. Cette sanction ne le trouble ni ne le prend de court, mais, dans une vision supérieure de son devoir, il va continuer à mener le bon combat contre toutes les déviations qui, déjà, font vaciller l’Église.

Le 29 août 1976 il célèbre une messe solennelle publique, à Lille, devant 7000 fidèles, que la presse médiatise fortement, parlant de l’évêque « rebelle ».

Il est cependant reçu en audience par Paul VI le 11 septembre 1976. Il découvre qu’il a été gravement calomnié auprès du pape. Ce dernier ne veut toutefois rien céder quant à la messe traditionnelle dite de saint Pie V, désireux d’imposer sa réforme, en prétendant qu’elle est interdite alors que saint Pie V a autorisé tout prêtre à la célébrer à perpétuité et que, trente ans plus tard, dans Summorum Potificum, Benoît XVI reconnaîtra qu’elle n’a jamais été juridiquement interdite, rendant ainsi justice à la résistance courageuse de nombreux prêtres qui tinrent bons face à leur évêque ou supérieurs désirant interdire la messe de toujours, envers la tradition de la messe.

Mais Mgr Lefebvre, au nom de la fidélité à l’Église pérenne, ne veut et ne peut accepter l’Église conciliaire ni la nouvelle messe.

En septembre 1976, il fait paraître son livre J’accuse le concile.

Le 18 novembre 1978, à peine un mois après son élection, le pape Jean-Paul II reçoit Mgr Lefebvre. L’entretien débute favorablement, mais l’intervention du cardinal Seper, président de la Congrégation pour la doctrine de la foi, gâte les choses. Le dossier est d’ailleurs remis entre ses mains. C’est le début d’un processus qui durera des années, au cours duquel le fondateur d’Ecône viendra souvent à Rome pour s’expliquer et pour tâcher d’obtenir un retour à la Tradition, gardienne de la foi, ou tout au moins que celle-là puisse être suivie librement par la Fraternité en dehors des influences modernistes des évêques et de Rome. Mais ni le cardinal Seper, ni son successeur, le cardinal Ratzinger ne se montreront disposés à faire un quelconque geste.

En 1983, Mgr Lefebvre déjà progressivement déçu par les textes à saveur moderniste du pape Jean-Paul II, est profondément choqué par le nouveau code de droit canon qui réduit en lois les déviations du concile. Il envisage alors sérieusement un sacre épiscopal et s’engage dans la voie des protestations publiques contre les scandales perpétrés au sommet de l’Église.

En 1985, Mgr Lefebvre soumet à Rome ses dubia : trente-neuf propositions ou « doutes » concernant la discordance de la doctrine de la liberté religieuse conciliaire avec l’enseignement antérieur de l’Église.

En octobre 1986, c’est le terrible scandale d’Assise auquel Mgr Lefebvre répliquera par une lettre cosignée avec Mgr de Castro Mayer.

Mars 1987 voit arriver la réponse de Rome aux dubia. Réponse insatisfaisante, Rome affirme son libéralisme et ses erreurs. En juin 1987, l’archevêque publie son livre traitant de la destruction du Règne social du Christ, Ils l’ont découronné.

L’opération survie de la Tradition

Le 29 Juin 1987, Mgr Lefebvre annonce publiquement son intention de se donner des successeurs dans l’épiscopat. La réponse aux dubia est le signe qu’il attendait, car il est plus grave, explique-t-il, d’affirmer des principes faux que d’accomplir une action scandaleuse. Il fixe la date de la consécration à la fête du Christ-Roi.

Rome réagit alors et propose la visite d’un cardinal qui n’aurait qu’une tâche d’information. Mgr Lefebvre accepte ce visiteur et communique la nouvelle aux 4000 fidèles venus assister à la messe d’action de grâces pour ses 40 ans d’épiscopat, le 3 octobre.

Le 11 novembre le cardinal Cagnon commence sa visite qui s’achèvera le 8 décembre à Ecône. Le cardinal n’hésitera pas à assister à la messe pontificale de l’archevêque suspens et à l’engagement de jeunes gens dans une Fraternité supprimée ! Le rapport du visiteur est favorable. Monseigneur Lefebvre a dit clairement ses exigences. Le 2 février 1988 il confirme qu’il sacrera au moins trois évêques avec ou sans l’approbation du pape, pour le bien de l’Église et la perpétuité de la Tradition. Des négociations sont alors engagées à Rome entre des représentants de la Fraternité et des membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Elles aboutissent le 5 mai à la signature d’un protocole d’accord avec Rome ; mais, se rendant vite compte que le cardinal Ratzinger n’est pas prêt à lui accorder ce qu’il demande, il se rétracte. Il consulte, puis le 2 juin 1988, il écrit au pape sa décision de sacrer 4 évêques le 30 juin.

Le 30 juin 1988, il procède à la consécration de 4 évêques devant 10000 fidèles et une foule de journalistes. Au cours de la cérémonie Mgr Lefebvre explique clairement la nécessité où il se trouve de transmettre l’épiscopat, pour le bien de l’Église, et malgré l’opposition de la hiérarchie. L’excommunication, logique dans l’esprit des autorités romaines, tombera le lendemain, mais elle porte à faux. Elle ne fait que signer l’impuissance d’un modernisme autrefois triomphant, mais qui déjà se désagrège en une corruption qui fait sentir désormais ses relents dans toute l’Église.

Mgr Lefebvre sacra quatre évêques afin de continuer son œuvre de formation sacerdotale, encourant ainsi l’excommunication latae sententiae. Cette excommunication automatique avait été introduite par Pie XII afin de contrer l’établissement d’une fausse église patriotique chinoise. Le nouveau code de Droit canon de 1984 avait repris cette disposition, la rendant automatique si un évêque consacrait sans l’aval de Rome. Or ici, Mgr Lefebvre ne voulait pas créer une Eglise parallèle avec des diocèses, mais pouvoir continuer à ordonner des prêtres dans la Tradition loin des influences modernistes et libérales vant de Rome, ce qui n’eût pas manqué si Rome avait choisi les candidats ou si un évêque concilaire venait sacrer les candidats au sacerdoce. Il considéra celle-ci comme invalide en raison de l’état de nécessité dans lequel se trouvait l’Église.

Il fut rappelé à Dieu le 25 mars 1991 lors de la fête de l’Annonciation, Lundi Saint cette année.

Voici le jugement que laissa M. l’abbé Victor-Alain Berto, théologien privé de Mgr Lefebvre au concile

Vatican II, qui écrivait le 3 janvier 1964 :

« J’avais l’honneur, très grand et très immérité, je le dis devant Dieu, d’être son théologien. Le secret que j’ai

juré couvre le travail que j’ai fait sous lui, mais je ne trahis aucun secret en vous disant que Mgr Lefebvre est

un théologien, et de beaucoup supérieur à son propre théologien et plût à Dieu que tous les Pères le fussent

au degré où il est ! Il a un « habitus » théologique parfaitement sûr et affiné, auquel sa très grande piété

envers le Saint-Siège ajoute cette connaturalité qui permet, avant même que l’habitus discursif intervienne,

de discerner d’intuition ce qui est et ce qui n’est pas compatible avec les prérogatives du Rocher de l’Eglise. Il

ne ressemble en rien à ces Pères qui, comme l’un d’eux a eu le front de s’en vanter publiquement, prenaient

des mains d’un « peritus », dans la voiture même qui les amenait à Saint-Pierre, le texte « tout cuit » de leur

invention « in aula ». Pas une fois je ne lui ai soumis un mémoire, une note, un canevas, sans qu’il les ait

revus, rebrassés, repensés et parfois refaits de fond en comble, de son travail personnel et assidu. Je n’ai pas

« collaboré » avec lui ; si le mot était français, je dirais que j’ai vraiment « sublaboré » avec lui, selon mon

rang de théologien particulier et selon son honneur et sa dignité de Père d’un concile œcuménique, Juge et

Docteur de la Foi avec le Pontife Romain ».

Commentaires